35年前,它只是一個擁有十個工人名不見經(jīng)傳的小作坊,35年來,通過不斷的技術改進,它一躍成為一個擁有過百工人、并且在行業(yè)內首屈一指的玻璃制造企業(yè),它,就是不久前剛落戶到句容經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的江蘇飛天玻璃。35年后,企業(yè)歷經(jīng)坎坷、走過風雨,最終實現(xiàn)了從小作坊到正規(guī)企業(yè)的逆襲。

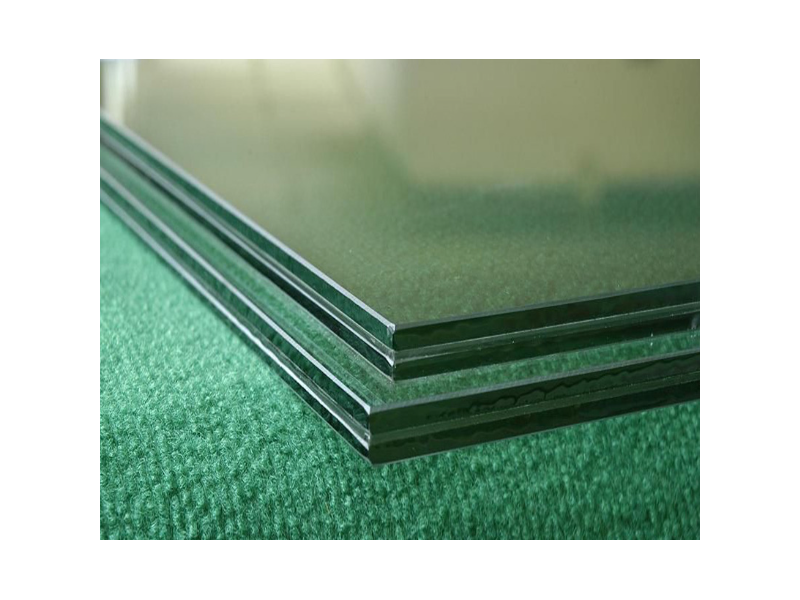

走進飛天玻璃的生產(chǎn)車間,首先映入眼簾的干凈亮堂的作業(yè)環(huán)境。不遠處,記者被一塊長約三米、高約兩米顏值頗高的透明玻璃吸引,據(jù)企業(yè)生產(chǎn)總監(jiān)楊照軍告訴記者,這是市面上較為高端的low—E中空節(jié)能玻璃,主要用于建筑幕墻的外立面。

飛天玻璃總經(jīng)理汪偉告訴記者,回憶當年為何步入這一行業(yè),當年還在做裝修的他坦言,其實就是為了賺點小錢。

據(jù)汪偉回憶,1993年,那個時候大家對商場慢慢已經(jīng)有了高級、上檔次的概念,這樣的要求對于汪偉的裝修團隊來說,并不困難,可是,當裝修工序進入到玻璃這個環(huán)節(jié)時,他們才發(fā)現(xiàn),市面上的玻璃成品太粗糙了。

說干就干,1993年,汪偉和他的團隊率先成立南京飛天藝術玻璃,當年,他們花高價從廣東引進一臺磨邊機,對玻璃進行處理。

起初,只有十名員工的南京飛天藝術玻璃到了1998年,已經(jīng)是一個擁有50名工人的小型企業(yè),那一年,為了順應市場,擴大生產(chǎn)能力,汪偉又投入400萬,引進熱處理鋼化設備。

進入2003年,中空節(jié)能玻璃的概念首次提出,這對玻璃的保溫性和抗熱性提出了要求。這次,汪偉和他的團隊敏銳的感覺到玻璃行業(yè)的大時代要來了,這時,如果僅靠引進設備就想占領市場,似乎很難。這時,汪偉和團隊提出要對企業(yè)進行技術改進,具體從機械設備的智能化開始著手。

盱眙小伙,周立政,31歲,在飛天玻璃已經(jīng)有著九年的工作經(jīng)驗,跟隨廠區(qū)從南京一路來到句容,他告訴記者,機械化運作給工人帶來了實實在在的改變。

拿眼前這臺大吊機來說,以前倉儲只能安放一個玻璃工位,一個工人8個小時只能切割600平米玻璃,自從機械化運作后,倉儲現(xiàn)在可同時容納24種玻璃,切割也由原來的人工裁切變?yōu)闄C械裁切,生產(chǎn)效率提高了將近3倍。

除了用智能化取代人工外,公司在技術創(chuàng)新方面也加大馬力,生產(chǎn)出高于市場標準的low—E中空節(jié)能玻璃。

汪偉說,“技術創(chuàng)新是跟難啃的硬骨頭,走這條路,企業(yè)走的艱辛。記者來到low—E中空節(jié)能玻璃的生產(chǎn)線,有著近20年工齡的生產(chǎn)主管周孝軍告訴記者,low—E中空節(jié)能玻璃最核心的技術就是玻璃表面的那層鍍銀,一開始,大家按照想象生產(chǎn),誰料,生產(chǎn)出的產(chǎn)品大多是不良品,后來經(jīng)過無數(shù)次的試驗后,大伙才發(fā)現(xiàn),鍍上銀層的玻璃如果不在24小時內生產(chǎn)加工完畢,那銀層就會氧化,出來的產(chǎn)品自然不合格。”

經(jīng)過討論、研究,大伙發(fā)現(xiàn),只要加入一條智能化生產(chǎn)線就可以避免這個問題,同時,這又與公司技改的步伐不謀而合。

從小作坊到正規(guī)軍,江蘇飛天玻璃的成功告訴我們,企業(yè)要想發(fā)展,就要迎合市場,堅持技改革、創(chuàng)新,才能立于不敗之地。