日前,工商協進會理事長、臺玻企業董事長林伯豐針對中美貿易戰持續延燒表示,這對于臺灣是嚴重影響,因為臺灣產品外銷美國就有15%,臺灣外銷大陸是39%,其中16、17%都是轉銷美國,而臺商在大陸的投資企業前幾名,也都是以外銷美國為主,所以這對臺灣產業布局會有影響,特別是供應鏈方面要重組,企業必須要在生產跟供應鏈方面,思考清楚怎么配合未來市場。

林伯豐說,他期待中美貿易戰最后有妥協的方案出來,兩敗俱傷總不是好的辦法,走向和諧是我們期待的。

至于臺灣企業如何因應?林伯豐說,臺灣企業到大陸投資,近年來也因為整體工資上漲和環保要求提高等,整體對于產業環境的選擇有所不同,他認為,臺商到大陸的發展已經有一定規模的會持續壯大,但只有摘要性發展的企業則要審慎考慮,而現在因為美國主張美國優先,有的臺商也會選擇策略布局到美國去投資。

而對于大陸近年經濟增長、產業發展進入新常態,林伯豐在此前舉辦的2018臺商產業轉型升級峰會上鼓勵臺商交流彼此自身轉型升級的成功經驗,尋求永續發展的路徑。

林伯豐指出,大陸經濟增長率在2014年前,維持連續24年7%以上的高速發展,但隨全球經濟及產業發展變化,逐步進入“新常態”,增長來源也從要素驅動、投資驅動,轉化為創新驅動,因此如何尋找新動力、促進產業轉型升級,已成為兩岸工商界最重要的議題。

林伯豐表示,以臺商在陸投資最密集,注冊數超過2萬6000家的江蘇省來說,臺商正面臨“不升級、就淘汰,不轉型、就遷徙”的嚴峻考驗,因此均積極借當地產業形態多樣化,及南通市等地經商環境優越等機遇,求新求變。

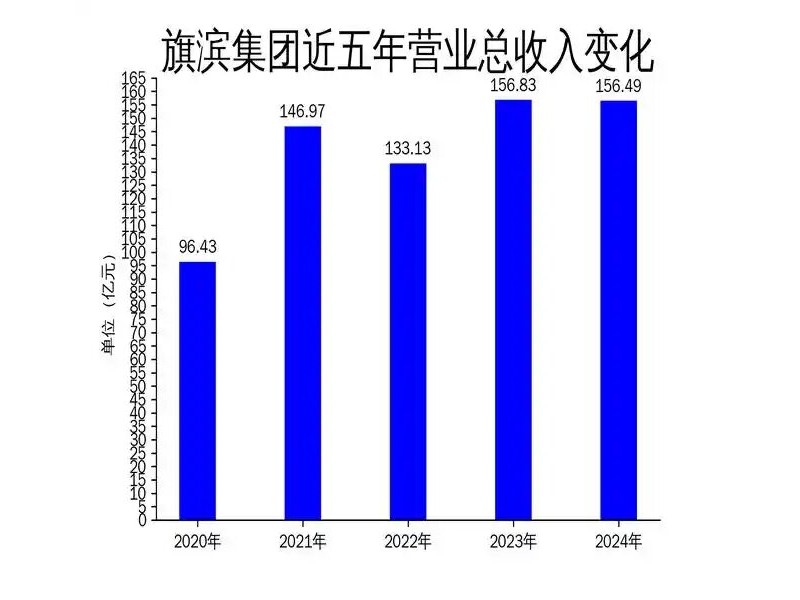

林伯豐舉自身經營的臺玻集團為例。他說,臺玻自1993年起在青島、昆山投資后,已在大陸12個城市擁有16個生產基地,但近年有鑒于大陸相關產業產能過剩,臺玻積極發展節能鍍膜技術、開發新產品,提高附加價值因應。如擴大玻璃纖維領域創新研發,推出新型玻璃纖維布、超薄觸控玻璃等,并借由本業的縱向發展,和相關產業鏈的水平整合,延伸經營動能。“此外,就是投入創新商業模式。”林伯豐提到,隨近年臺商積極加強研發投入、提高生產流程自動化、打造品牌轉供內需市場、融入電子商務等創新商業模式,已產生不少成功案例。

(內容整理自中評社、華夏經緯網)